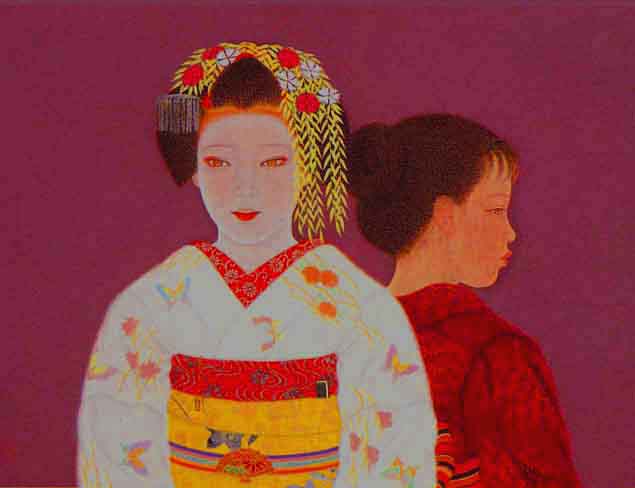

『 春 夢 』 30 号

( 個展 日本画「舞妓麗色」展より 於:京都高島屋 )

『 春 夢 』 30 号

( 個展 日本画「舞妓麗色」展より 於:京都高島屋 )

舞妓を描きだしていつしかもう20年近くになってしまいました。今や私のテーマーの一つとなりましたが、いくら描いてもなかなか納得行くものは出来ません、尽きない魅力をいつまでも感じながら描いて行きたいと思います。このページにおいては「舞妓」展をどうぞ御高覧下さい。

新期掲載分作品5点は ★ NEW ★と印して表示しています。

★ 『 舞 妓 』

『 舞妓漾々 』 80号(「京の今日展」より)

★ 『 舞 妓 』 10号 ★ 『 舞 妓 』 12号

『 花降る頃に舞い立ちて 』 172・×310・(「甦る屏風展」より四曲一双の内)

『 風行く頃に舞い寄せて 』 172・×310・(「甦る屏風展」より四曲一双の内)

『 金 扇 舞 妓 』 30 号 『 春 秋 』 30 号

(K 画廊所蔵) (T.T 氏所蔵)

『 交 舞 』

30 号 ★ NEW ★

『 散 花 』 30 号 ★ 『 風 音 』 30 号

『 門 出 』 30号 『 先 こ う 』 30 号

「舞妓」 (T画廊所蔵)

「舞妓」 (T画廊所蔵) 「舞妓」 (T画廊所蔵)

「舞妓」 (T画廊所蔵) 「舞妓」

「舞妓」 「舞妓」 (M.Y 氏所蔵)

「舞妓」 (M.Y 氏所蔵) 「游舞」 (K.K 氏所蔵)

「游舞」 (K.K 氏所蔵) 「紅粧」 (S旅館所蔵)

「紅粧」 (S旅館所蔵) 「緑蔭」

「緑蔭」

>

>